2025年05月18日

「忙しすぎて予定を忘れてしまった」「チームメンバーと予定のすり合わせに時間がかかる」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

スケジュール管理がうまくできないと、業務効率が下がったり、大切な予定を見落としてしまったりすることがあります。

そんなときに役立つのがスケジュール管理ツールです。個人でも法人でも、目的に合ったツールを使えば、予定の可視化・共有・通知などを一括で管理でき、業務や生活をよりスムーズに進められるようになります。

本記事では、個人向け・法人向けに分けておすすめのスケジュール管理ツールを12選紹介します。選び方や基本機能、ツールを効果的に使うコツを解説するので、自分に合った最適なツールが必ず見つかるはずです。

「スケジュール管理をもっとラクにしたい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

スケジュール管理ツールとは、日々の予定やタスクを整理・管理するためのツールです。個人の生活管理はもちろん、ビジネスにおいてもチームの進行状況を把握するのに役立ちます。

複数人で作業を進める機会では、こうしたツールを活用することが求められています。紙に書く方法もありますが、スマホやパソコンで管理することで、いつでも確認・更新が可能です。

効率よく毎日を過ごしたいと考えているなら、まずは自分に合ったスケジュール管理ツールを見つけることから始めましょう。

スケジュール管理ツールには、作業を効率よく進めるための基本機能が揃っています。これらの機能を使いこなすことで、日々のタスク管理がシンプルになります。

ここでは、以下の5つの機能について解説します。

それぞれ紹介します。

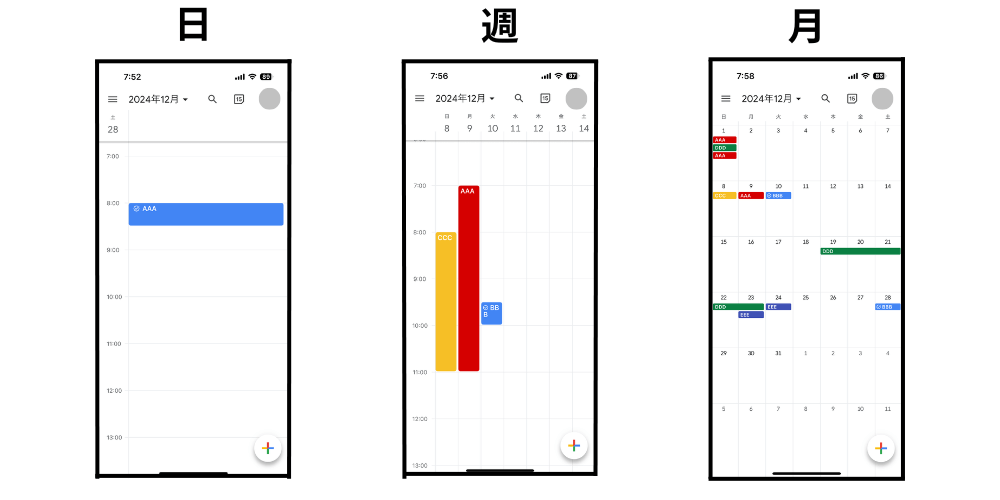

1つ目の機能は、日・週・月のカレンダー表示機能です。

カレンダー表示機能は、スケジュール管理ツールの中核ともいえる存在です。この機能により、予定を日単位・週単位・月単位で確認できます。

たとえば、日単位で細かい時間ごとのタスクを確認したり、週単位で仕事の流れを把握したり、月単位で長期的な予定を見渡したりも可能です。視点を切り替えて表示することで、計画の全体像をつかみやすくなります。

多くのツールでは、ドラッグ操作での予定変更や繰り返し設定にも対応しているため、急な予定変更にも柔軟に対応できるでしょう。

2つ目の機能はリマインダー・通知機能です。

リマインダー・通知機能は、予定を忘れずに実行するために欠かせません。指定した時間にアラートを表示することで、うっかり忘れを防ぐ効果があります。

たとえば、会議の30分前に通知が来るよう設定すれば、移動や準備に余裕が持てます。日々の業務が忙しい方でも、通知によって必要な行動を促される仕組みです。

一部のツールでは、通知方法をメール・アプリ内・ポップアップなどから選べるため、自分に合ったスタイルで活用できます。こうした機能を使うことで、業務の抜け漏れを減らすことができるでしょう。

3つ目の機能は共有機能です。

共有機能は、チーム内での予定共有や家族間でのスケジュール調整に役立ちます。誰がどの予定を持っているのかを可視化できるため、連携ミスを防ぐ効果があります。

ビジネスの場面では、会議の日程調整やプロジェクトの進捗確認などにも使われることが多く、共有カレンダー機能があることで、関係者全員が同じ情報を確認できるのが特徴です。

また、閲覧権限を細かく設定できるツールもあり、情報の取扱いに対する安全性にも配慮されています。円滑なコミュニケーションを目指すなら、この機能は欠かせません。

4つ目の機能は、デバイス間の同期機能です。

デバイス間の同期機能は、スマホ・パソコン・タブレットなど複数の端末で同じ情報を確認・更新できる機能です。外出先や出張先でも予定を把握できるため、デバイスを多く扱う方には便利な機能です。

社内のパソコンで入力した予定を、外出中のスマホで確認できれば、移動中でも業務の確認や変更が可能になります。

クラウドベースで同期される仕組みのため、常に最新の情報を反映できるのもメリットです。ミスの少ないスケジュール管理を目指すなら、同期は必須となります。

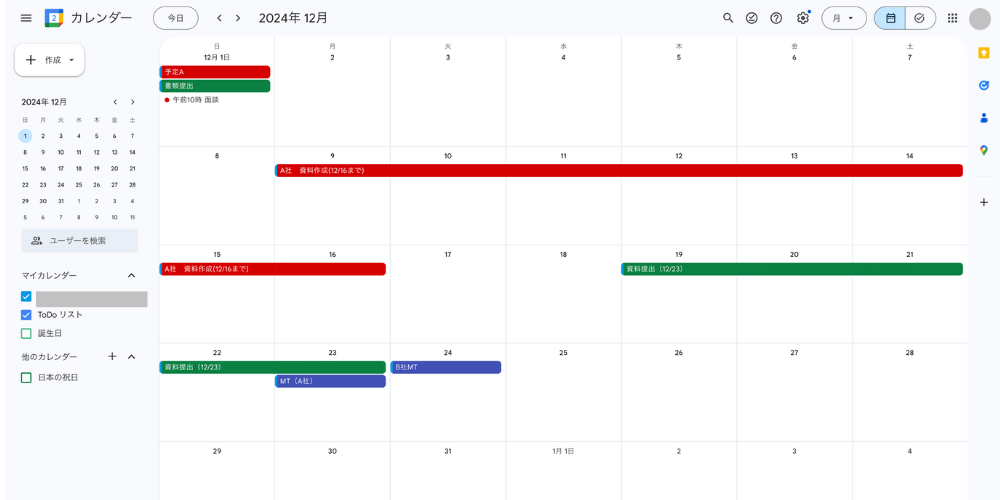

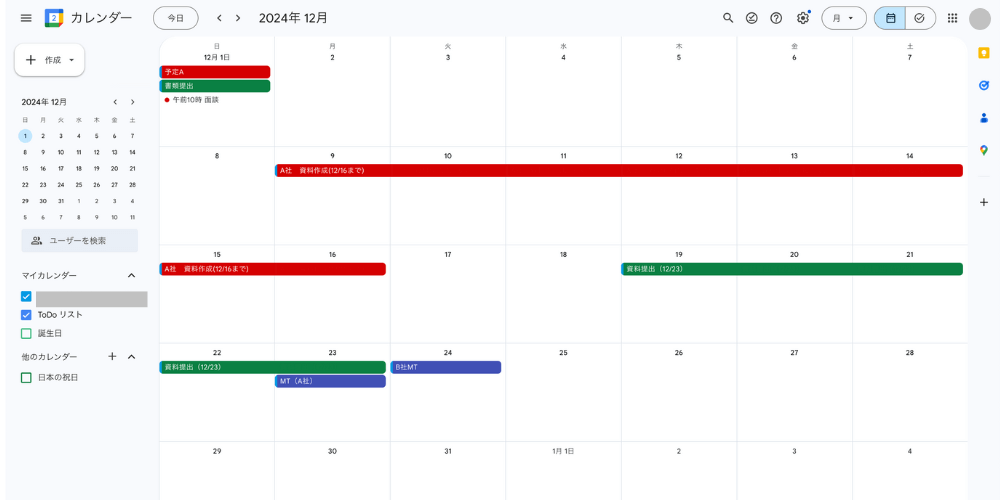

色分け・ラベル機能は、スケジュールを視覚的に分かりやすく整理するための工夫です。予定に色やラベルをつけることで、内容や重要度を一目で判断できます。

たとえば、資料作成は赤、提出は緑、会議やミーティングは青といったように色分けすることで、パッと見ただけで予定の内容が把握しやすくなります。

多忙な方ほど、スケジュールが一目で理解することが求められるため、この機能を上手く使うことで時間の使い方を見直すきっかけにもつながるでしょう。

弊社では、Googleカレンダーやホワイトボードなどの、スケジュール管理ツールを徹底比較する資料をご用意しております。

30秒ほどでダウンロード可能です。ツールごとの強みや弱みを詳しく知り、スケジュール管理を効率化したい方に向けた内容になっております。

次に、スケジュール管理ツールを活用すると何ができるのか解説していきます。

スケジュール管理ツールでできることは以下の5つです。

それぞれ解説します。

できること1つ目は、スケジュール・タスクを一元管理できることです。

スケジュール管理ツールを使うと、予定と作業をまとめて確認できます。仕事の予定やTo Doリストを一か所で管理できるため、時間の使い方が明確になるでしょう。

たとえば、朝の会議から午後の納期までを1つの画面で把握できれば、今やるべきことが自然と見えてきます。

また、紙の手帳や別のメモ帳に書いていたタスクも、ツールを使えば一緒に記録可能です。そうすることで、記入漏れや確認不足といった問題も減るでしょう。

できること2つ目は、タスク漏れを防げることです。

スケジュール管理ツールを使えば、やるべきことを登録しておくことができ、忘れる心配が軽減されます。特に、通知機能や締め切りの設定ができるツールを選べば、時間になったら知らせてくれるので安心です。

また、タスクが一覧で見られるため、どこまで終わっていて何が残っているのかも一目で分かります。頭の中だけで覚えておくよりも、記録しておいたほうが確実でしょう。

仕事や勉強で「やるのを忘れてた」といった失敗を防ぐためにも、ツールを活用することをおすすめします。

できること3つ目は、他の人と予定を共有できることです。

スケジュール管理ツールには、予定を他の人と共有できる機能が備わっていることが多いです。これにより、同じチームで働く人どうしが、いつどこで何をしているのかをお互いに確認できます。

たとえば、上司と部下で予定を共有しておけば、空いている時間に打ち合わせを入れることも簡単です。紙のカレンダーや個人の手帳ではできない、便利な情報の共有ができるのは、ツールの強みといえます。

スケジュールの共有は、無駄な確認作業を減らし、スムーズな連携につながります。

できること4つ目は、他デバイスからでも同じスケジュールが見られることです。

スケジュール管理ツールの中には、パソコンやスマートフォンなど、様々な機器で使えるものがあります。クラウドに予定が保存されていれば、どの機器からでも同じ内容を確認ができるのが特徴です。

外出先でスマホを使ってスケジュールを見たり、帰宅後にパソコンで予定を修正したりできます。紙の手帳では、手元にないと確認できませんが、こうしたツールならいつでもチェックできる点が便利です。

どこにいても予定の確認や変更ができるので、行動の自由度が上がるでしょう。

できること5つ目は、タスクの優先順位を一目で見られることです。

スケジュール管理ツールでは、やることを並べるだけでなく、どれが大事かを色やマークで分けて表示できるため「今すぐやるべきこと」や「後でもよいこと」が明確になります。

たとえば、赤色で表示されたタスクが「今日中の作業」、青色は「来週までに終わらせる内容」といった使い分けが可能です。

このような視覚的な整理ができれば、仕事の効率も上がり、焦ることも減ります。毎日の業務で迷わず動くためには、タスクの優先度が見える形で管理されていることが重要です。

ここまで、スケジュール管理ツールを活用してできるとを5つ紹介しました。ただし、ツールを扱うのが個人・法人なのかできることの幅も変わります。

次章では、スケジュール管理ツールの選び方を個人と法人それぞれに分けて4つずつ解説します。

スケジュール管理ツールの選び方は、個人と法人によって異なります。それぞれの選び方の違いを以下の表にまとめました。

| 個人 | 法人 |

| ・シンプルで使いやすい操作かどうか ・予定やタスクをすばやく入力できるか ・通知機能がついているか ・無料で使えるかどうか | ・複数人で予定を共有できるか ・外部ツールと連携できるか ・セキュリティ対策が万全か ・サポート体制が整っているか |

個人と法人それぞれの選び方を解説します。

個人のスケジュール管理ツールの選び方は以下の4つです。

それぞれ紹介します。

個人のスケジュール管理ツールの選び方1つ目は、シンプルで使いやすい操作かどうかです。

毎日使うものだからこそ、直感的に操作できるツールを選ぶことが重要です。画面のデザインが分かりやすく、ボタンの配置や表示内容がすっきりしていれば、初めての人でも戸惑わずに使い続けられます。

特に、スマートフォンで使う場合は、文字が読みやすく、数回のタップで予定の登録や確認ができることが望ましいでしょう。タスクやスケジュールの入力に何段階も工数が必要なツールは、スケジュール管理が面倒に感じてしまい、途中で使うのをやめてしまう原因になりかねません。

長く使い続けるためには、簡単に扱えるかどうかが重要な判断材料になると言えます。

個人のスケジュール管理ツールの選び方2つ目は、予定やタスクをすばやく入力できるかです。

毎日の生活の中で、急に予定が入ったときや、やるべきことを思い出したときに、すぐ入力できると便利です。アプリを開いてすぐに入力画面が表示されたり、数回の操作で予定が登録できたりする設計になっていれば、負担を感じずに使えます。

入力に手間がかかると、その場で記録せずに後回しになり、忘れてしまう可能性もあるため、手軽に予定やタスクを記録できることは、個人で使う場合において重要な条件だと言えるでしょう。

時間のない忙しい朝や移動中など、限られた時間でも対応できる入力のしやすさは見逃せません。

個人のスケジュール管理ツールの選び方3つ目は、通知機能がついているかです。

忘れやすい予定や重要なタスクを、あらかじめ設定した時間に教えてくれる機能があると安心です。

たとえば「30分前にアラームを鳴らす」「当日の朝にまとめて通知する」など、自分に合ったタイミングで知らせてくれる機能があれば、ミスを減らすことにつながります。

また、繰り返しの予定や毎日の習慣を忘れないようにするためにも、通知は欠かせない機能です。

ツールを選ぶときは、通知の設定が簡単にできるか、スマートフォンにも連動して知らせてくれるかなどを確認しましょう。

こうした機能があると、毎日のスケジュール管理がより確実になります。

個人のスケジュール管理ツールの選び方4つ目は、無料で使えるかどうかです。

気軽に試してみたい人や、お金をかけずに管理したい人にとって、無料で使えることは大切な条件です。幾つかのツールには無料プランが用意されており、基本的な機能だけでも十分に使えるものが多く見られます。

予定の入力や通知機能、簡単なデザイン変更などが無料で使えるツールであれば、初めての方でも安心して始められるでしょう。

ただし、一部の機能が有料でしか使えない場合もあるため、どこまで無料で使えるかは事前に確認しましょう。

自分に必要な機能が無料範囲に含まれていれば、コストをかけずに効率よくスケジュール管理ができます。

次に、法人のスケジュール管理ツールの選び方を4つ紹介します。

法人のスケジュール管理ツールの選び方は以下の4つです。

それぞれ紹介します。

法人のスケジュール管理ツールの選び方1つ目は、複数人で予定を共有できるかです。

会社では、1人だけで使うのではなく、チーム全体で予定を共有する場面が多くあります。会議の時間や商談の予定を全員で把握できれば、無駄な確認のやり取りを減らせるでしょう。

また、上司が部下のスケジュールを見て、フォローや指示を出すといった使い方も可能です。そのため、メンバー同士でスムーズに予定を共有できる機能があるかどうかは、法人利用において欠かせないポイントといえます。

部署やグループごとに表示を切り替えられるなど、組織に合った表示形式に対応しているかも確認しておきたい点です。

法人のスケジュール管理ツールの選び方2つ目は、外部ツールと連携できるかです。

会社では、日々の業務でさまざまなツールを使っているため、スケジュール管理ツールとの連携は作業の効率に直結します。たとえば、メールやチャットツール、会議予約システムなどと連携できれば、二重入力の手間が減るので連携は必須です。

また、プロジェクト管理ツールと連携しておけば、スケジュールとタスクの両方を同時に管理できるようになります。このように、外部の業務ツールとスムーズにつながる設計であれば、現場の業務負担を抑えることができるでしょう。

導入前には、現在使っているツールとの互換性を必ず確認しておくことが大切です。

法人のスケジュール管理ツールの選び方3つ目は、セキュリティ対策が万全かどうかです。

会社で使うツールには、社員や取引先の情報、会議内容など大切な情報が含まれます。そのため、データを安全に守るための仕組みがしっかり整っているかどうかが重要です。

通信の暗号化やアクセス制限、ログインの二段階認証などがあるかを確認しましょう。また、万が一データが消えてしまった場合に備えて、自動でバックアップが取られているかも見ておくと安心です。

情報漏洩や不正アクセスを防ぐためにも、セキュリティの高さは法人向けツールを選ぶうえで欠かせない条件になります。

法人のスケジュール管理ツールの選び方4つ目は、サポート体制が整っているかです。

業務の中でツールを使っていると、操作方法が分からなかったり、システムに不具合が出たりすることがあります。そんなとき、すぐに問い合わせができて、早めに対応してもらえる体制があると安心です。

電話やチャットで相談できる窓口が用意されていたり、よくある質問がまとめられていたりするかどうかが重要です。

さらに、大規模な導入を予定している場合には、導入時のサポートや設定代行の有無も確認しておくとよいでしょう。サポートが手厚いツールであれば、社内のIT担当者に負担がかかりにくく、安心して導入・運用が進められます。

以上の4つが、法人のスケジュール管理ツールの選び方です。個人と法人で選ぶ上で必須項目が異なります。まずは、使用用途をはっきりさせてからツールを選ぶようにしましょう。

次章では、個人でおすすめなスケジュール管理ツールを6つ紹介します。

個人でおすすめのスケジュール管理ツールを比較した表を以下に記載しました。

| ツール名 | シンプルな操作性 | タスク入力の手間 | 通知機能 | 無料 |

| Googleカレンダー | ○ | ○ | ○ | ○ |

| Time Tree | ○ | ○ | ○ | ○ |

| Notion | △ | × | △ | ○ |

| シンプルカレンダー | ○ | ○ | ○ | ○ |

| Microsoft To Do | ○ | ○ | ○ | ○ |

| Todoist | ○ | ○ | ○ | ○ |

以下のような基準で評価をしました。

| シンプルな操作性 | タスク入力の手間 | 通知機能 | 無料 | |

| ○ | 直感的にすぐ予定・タスク入力ができる(2~3操作以内) | アプリ起動直後の画面や1~2タップでタスク入力が開始できる | 標準で通知・リマインダー機能が搭載 | 予定・タスク管理の基本機能が無料で利用できる |

| △ | 設定やページ遷移など少し操作が多い(4~5操作) | メニューやページ遷移が必要(3~4タップ) | カスタム設定や他アプリ連携で通知設定が必要 | 基本操作も有料プランでないと使えない |

| × | 複数ステップや複雑な設定が必要(6操作以上) | 別のテンプレート作成やページ設定が必要(5タップ以上) | 通知機能が提供されていない | 無料ではほとんど機能制限がある |

画像出典:https://calendar.google.com/

| Googleカレンダーの特徴 |

| ・操作がかんたんで初めての人でも使いやすい ・パソコン・スマートフォンのどちらでも利用できる ・Googleアカウントがあればすぐに始められる ・通知機能で予定を事前に知らせてくれる |

1つ目は、Googleカレンダーです。

スケジュール管理をこれから始めたい方にとって、使いやすさは重要です。Googleカレンダーは、予定の登録や確認が簡単に行えるため、個人での使用にぴったりだと言えます。

特に1人で使う場合、予定が増えても整理しやすく、余計な情報にまどわされません。一方、大人数で共有するカレンダーでは予定が多くなり、画面が見づらくなるケースもあります。

また、パソコンやスマートフォンどちらでも同じ情報が見られるため、場所に関係なく確認できます。

予定を忘れやすい方でも、通知機能を使えば事前にお知らせが届くので安心です。

公式サイト:Googleカレンダー

画像出典:https://timetreeapp.com/intl/ja

| TimeTreeの特徴 |

| ・複数のカレンダーを個人用途で作成、切り替えできる ・コメント機能があるため、相談やメモがしやすい ・カレンダーごとに色分けできて見やすい ・基本的な機能は無料で使えるが一部有料あり |

2つ目は、TimeTreeです。

TimeTreeは個人で複数のカレンダーを作成し、用途ごとに使い分けることができます。

TimeTreeは予定を共有できるだけでなく、コメントでやり取りもできるのが特長です。そのため、「この日はどうする?」などの確認がカレンダー上で完結できます。

さらに、色分けで予定が見やすく、だれの予定か一目で分かります。基本機能は無料ですが、より便利に使いたい場合は有料機能も用意されています。

有料プランのTimeTreeプレミアムでは、月額300円(初月無料)で広告非表示や通知の詳細設定、複数カレンダーの一括管理などが可能になります。

公式サイト:TimeTree

画像出典:https://www.notion.com/ja

| Notionの特徴 |

| ・メモ、スケジュール、タスクをひとまとめに管理できる ・テンプレートが豊富で初心者にも使いやすい ・連携機能で他のツールとつながる ・他のツールと比べて操作がやや複雑 |

3つ目は、Notionです。

Notionはスケジュール管理だけでなく、日記やメモ、作業の進行なども一括で管理できます。テンプレートが多く、初めての方でも目的に合った形でスタートしやすいのが特長です。

ただし、Notionは他のツールと比べ自由度が高いため、操作画面がやや複雑です。そのため、使い方に慣れるまでは少し時間がかかるかもしれません。それでも、 自分なりの使い方を見つければ柔軟に予定を整理できます。

さまざまな作業を1つの場所にまとめたい方には便利なツールです。

公式サイト:Notion

画像出典:https://simplecalendar.komorebi-apps.com/

| シンプルカレンダーの特徴 |

| ・最低限の機能だけで画面がごちゃつかない ・操作が簡単でITリテラシーの低い方でも安心 ・通知で予定をしっかり管理できる ・カスタマイズ性は高くない |

4つ目は、シンプルカレンダーです。

アプリの名前の通り、誰でもすぐに使える直感的な設計が特徴です。予定を入れるだけの基本的な機能にしぼられているため、操作に迷うことがほとんどありません。

一方で、見た目の変更や細かい設定はあまりできないため、好みを反映させたい方には少し物足りなさを感じるかもしれません。それでも「予定を管理できればよい」と考える方にとっては、十分役立つでしょう。

無料プランだと広告が定期的に表示されてしまいますが、有料プランになると広告が非表示となるため、気になる方は有料プランへのアップグレードをおすすめします。

なお、有料プランは980円の一度きりでいいので、定期的なコストは発生しません。

公式サイト:シンプルカレンダー

画像出典:https://to-do.office.com/tasks/login?redirectUrl=/en-us?source=product_page&culture=ja-jp&country=jp

| Microsoft To Doの特徴 |

| ・タスクの分類や締切設定ができる ・Microsoft製品と連携しやすい(Outlookなど) ・通知機能でタスク忘れを防げる ・無料で使える |

5つ目は、Microsoft To Doです。

やるべきことを細かく管理したい方におすすめのツールです。タスクをテーマ別に分けたり、締切日を設定したりできるので、忘れずに行動できます。

また、OutlookやTeamsなどのMicrosoft製品とつながっているため、すでにそれらを使っている方には相性が良いでしょう。通知もあるため、タスク漏れを防ぎやすく、計画的に過ごせるようになります。

仕事や学業でタスクが多い方にとって、便利なスケジュール管理ツールです。

公式サイト:Microsoft To Do

画像出典:https://www.todoist.com/ja

| Todoistの特徴 |

| ・タスクごとに優先順位がつけられる ・繰り返しの予定も自動で管理できる ・見た目がすっきりしていて使いやすい ・一部機能は有料プランが必要 |

6つ目は、Todoistです。

タスク管理の精度を上げたい方にぴったりのツールです。Todoistでは、やることに優先順位をつけることで、今やるべきことがすぐに分かります。

毎週の予定など、同じ内容を繰り返す場合も自動で表示されるので、入力の手間が少なくなります。画面もすっきりしており、見やすさも魅力のひとつです。

ただし、一部の便利な機能を使うには有料プランが必要です。計画的に物事を進めたい人にとっておすすめできるスケジュール管理ツールです。

公式サイト:Todoist

ここまで個人でおすすめのスケジュール管理ツールを6つ紹介しました。次章では「法人でおすすめのスケジュール管理ツール」を6つ紹介します。

法人でおすすめのスケジュール管理ツールを比較した表を以下に記載しました。

| ツール名 | 外部ツールとの連携 | 2段階認証の有無 | 電話サポートの有無 | 運営会社の国 |

| Backlog | ○ | ○ | ○ | 日本 |

| Asana | ○ | ○ | △ | アメリカ |

| Jooto | △ | × | × | 日本 |

| Trello | ○ | ○ | × | オーストラリア |

| Wrike | ○ | ○ | ○ | アメリカ |

| サポスケ | ○ | △ | ○ | 日本 |

こちらは以下の評価基準をもとに表を作成しました。

| 外部ツールとの連携 | 2段階認証の有無 | 電話サポートの有無 | |

| ○ | 公式連携あり | 標準またはオプションで可能 | 通常プランで提供 |

| △ | 外部サービス経由で一部連携可能 | スタッフ版は対応 | 特定プランのみ提供 |

| × | 連携不可 | 標準機能なし | 電話サポート提供なし |

※上記アプリの共有人数の上限はプランにより異なりますが、どのアプリもプランによっては事実上無制限の人数に対応しています。

また全てのアプリでトライアルを随時実施しているので、公式サイトよりお申し込みください。

それぞれのツールの特徴や機能について解説します。

| Backlogの特徴 |

| ・プロジェクト単位でスケジュール管理ができる ・ガントチャートで進捗状況が一目でわかる ・外部ツールと連携しやすい ・サポート対応が手厚い |

1つ目は、Backlogです。

プロジェクト単位で予定を管理できるため、複数人での作業に向いています。ガントチャート機能を使えば、誰がどこまで作業しているのかがすぐにわかり、計画的に進行できます。

また、Slackなどの外部ツールとも連携できるため、情報の共有もスムーズです。さらに、電話やメールでのサポートもあり、困ったときにも安心です。

チームでのタスク管理や進行確認を効率よく行いたい場合おすすめのツールとなります。

公式サイト:Backlog

他にプロジェクト管理に使えるスケジュール管理ツールを知りたい方はこちら

画像出典:https://asana.com/ja?noredirect

| Asanaの特徴 |

| ・タスクの進行状況をカンバン形式で見られる ・外部ツールとの連携が充実している ・タスクごとに担当者や期限を設定できる ・共有人数が無制限 |

2つ目は、Asanaです。

Asanaは、やるべきことを視覚的に管理できる点が特長です。カンバン形式でタスクの状態をひと目で確認できるため、進捗状況の把握が簡単です。

また、GoogleドライブやZoomなど、さまざまな外部ツールとつながることで業務の効率化にも役立ちます。各タスクに担当者や期限を設定できるので、責任の所在も明確になります。

ただし、24時間サポート体制となっていますが、英語でのサポートとなっているため日本語でのサポートを必要としている方には不向きと言えます。

公式サイト:Asana

ビジネス向けのスケジュール共有ツールを知りたい方はこちら

| Jootoの特徴 |

| ・操作がシンプルで直感的に使える ・基本機能は無料で利用できる ・タスクの進捗をカンバン形式で管理できる ・小規模チームに適している |

3つ目は、Jootoです。

小さなチームやスタートアップに適したスケジュール管理ツールです。操作画面がわかりやすく、パソコンに不慣れな人でも問題なく使えるでしょう。

タスクはカンバン形式で管理できるため、進行状況の確認がしやすいのも特徴です。無料でも多くの機能が使えるため、費用をかけずにチーム内の予定を整理したい方にもおすすめです。

小回りのきくツールを探しているなら、Jootoがぴったりでしょう。ただし、電話サポートはなく、お問い合わせフォームより問い合わせるしかないので事前に確認しておきましょう。

公式サイト:Jooto

弊社では、Googleカレンダーやホワイトボードなどの、スケジュール管理ツールを徹底比較する資料をご用意しております。

30秒ほどでダウンロード可能です。ツールごとの強みや弱みを詳しく知り、スケジュール管理を効率化したい方に向けた内容になっております。

| Trelloの特徴 |

| ・カンバン形式で視覚的にタスク管理できる ・外部ツールとの連携が豊富 ・カスタマイズがしやすい ・多くのテンプレートが用意されている |

4つ目は、Trelloです。

付せんのようにタスクを移動して管理できるため、作業の流れを視覚的に把握しやすいのが特徴です。外部サービスとの連携も多く、SlackやGoogleカレンダーなどと組み合わせることで、より便利に使えます。

また、用途に応じたテンプレートもそろっており、導入後すぐに活用できる点も魅力です。柔軟にスケジュールを調整したいと考える企業には合ったツールと言えます。

ただし、Trelloも電話でのサポートには対応していないため、お問い合わせフォームから問い合わせる必要があります。

公式サイト:Trello

画像出典:https://www.wrike.com/ja/

| Wrikeの特徴 |

| ・タスクの進行状況を細かく確認できる ・役割ごとに権限設定ができる ・セキュリティ対策に力を入れている ・外部連携で業務の一元化ができる |

5つ目は、Wrikeです。

チーム全体の作業状況を細かく把握したいと考える企業に適しています。役割ごとに操作の範囲を設定できるため、情報の管理もしやすい構成です。

情報漏洩や不正アクセスに対する保護策も整えられており、安全性を重視する企業にも対応できます。さらに、外部ツールとつなげて使うことで、業務の重複やミスを減らすことが可能です。

公式サイト:Wrike

画像出典:https://saposuke.jp/

| サポスケの特徴 |

| ・余計な機能を排除し、スケジュール管理に特化 ・誰でも使いやすいシンプルなデザイン ・豊富なオプションでこだわりを再現 ・有給申請、報告書機能などビジネスに特化 |

6つ目は、サポスケです。

サポスケは、カスタマズ性に優れたスケジュール管理アプリです。

サポスケは、エクセルやホワイトボードのように柔軟に表示を変更したいアプリを探している方におすすめです。

サポスケではスケジュール表示を、週単位や月単位など時間単位での表示はもちろん、スタッフ単位や案件単位など自由度高く設定できるため、大人数でも見やすい点が特徴です。

また、サポスケでは報告書や車両の管理など、スケジュール管理をスムーズに行える機能が多数搭載されており、業務の効率化が可能です。

公式サイト:https://saposuke.jp/

以上6つが、法人におすすめのスケジュール管理ツールです。さらに細かい状況に応じたスケジュール管理ツールを知りたい方は、以下のページもご覧ください。

Windowsで使えるスケジュール管理ツールを知りたい方はこちら

Macで使えるスケジュール管理ツールを知りたい方はこちら

中小企業向けのスケジュール管理ツールを知りたい方はこちら

Webで使えるスケジュール管理ツールを知りたい方はこちら

AIが使えるスケジュール管理ツールを知りたい方はこちら

次章では、スケジュール管理ツールを使用する際のコツを紹介します。

スケジュール管理ツールを使用するコツを4つ紹介します。

1つずつ解説します。

1つ目のコツは、予定とタスクを分けて管理することです。

予定は「会議」や「納品日」のように時間が決まっているもので、タスクは「資料作成」や「リサーチ」などの作業内容を指します。これらを同じ枠でまとめてしまうと、見落としやすくなったり、優先順位が曖昧になったりします。

たとえば、午前中に会議がある日に、その準備を同じカレンダーに書いておくと、予定が重なって混乱するおそれがあります。予定はカレンダー、タスクは別の一覧やリストで管理すれば、頭の中が整理され、動きやすくなります。

毎日の行動をはっきり分けたい方は、この方法を試してみるとよいでしょう。

2つ目のコツは、色分けやタグを活用して見やすくすることです。

予定が増えると、どれが仕事でどれがプライベートなのかが分かりづらくなります。色やタグを使えば、ひと目で内容が判断できるようになります。

上記のように、タスクごとに異なる色を設定しておけば、画面を開いた瞬間に予定の内容がわかります。

また、「重要」「未確定」などのタグを使うことで、予定の優先度も見やすくなります。

こうした工夫をするだけで、スケジュールの見落としや重複が減り、毎日の行動がスムーズになります。忙しい方ほど、色とタグの整理をしっかり行うと管理が楽になるでしょう。

3つ目のコツは、共有相手とルールを決めておくことです。

スケジュール管理ツールは、誰かと一緒に使うときに便利ですが、ルールがないと混乱のもとになります。予定を追加するときのタイトルの書き方や、更新したときに通知するかどうかなど、細かい部分でトラブルが起きやすくなります_

「〇〇の予定は名前のあとに入れる」「変更したら必ずメッセージで伝える」といったルールを決めておけば、無用なすれ違いのリスクを減らせます。

職場のチームや家族など、複数人で使う場合には特に重要なポイントです。スムーズな予定共有のためには、使い方のルール作りを先にしておきましょう。

4つ目のコツは、スケジュール間に余裕を持つことです。

予定を詰め込みすぎると、1つの作業が長引いたときに次の行動に影響が出てしまいます。少しの空き時間をつくっておくことで、心にも時間にもゆとりができます。

たとえば、会議のあとに15分ほどの休憩時間を入れておけば、振り返りや移動にも対応可能です。また、急な対応が必要なときでも、空き時間があることでスムーズに行動できるようになります。

特に仕事の予定が多い人ほど、時間にゆとりを持たせることで、全体の効率が上がります。すべてを詰め込みすぎない工夫が、毎日をうまく回すためのポイントとなるでしょう。

今回は、スケジュール管理ツールの基本機能や使い方のコツ、選び方を個人・法人向けに分けて解説し、おすすめのツールを12個紹介しました。

予定やタスクを効率よく整理するためには、自分に合った機能を持つツールを選ぶことが重要です。今回紹介したツールや選び方を参考に、自分にぴったりのツールを見つけて、スケジュール管理をもっと快適にしていきましょう。

スケジュール管理において、「ツールを一本化したい」、「デジタル化させたいけど難しい機能が使いこなせるか心配」といった悩みはありませんか?

弊社ではスケジュール管理に特化したアプリ「サポスケ」を開発しております。

サポスケは、

1,スケジュール管理に特化し、余計な機能を排除

2,ITが苦手な人も使いこなせるシンプルさ

3,各社のExcelやホワイトボードのこだわりを再現するカスタマイズ性の高さ

の3点にこだわっております。サポスケは直感的で使いやすいスケジュール管理アプリです。

スケジュール管理の悩みは、全て「サポスケ」にお任せください!サポスケの資料は以下のボタンから30秒程度でダウンロードできますので、お気軽にダウンロードしてみてください!

サポスケについて、実際の画面を確認しながら更に詳細を知ることができます。

是非お気軽に資料をダウンロードしてください。